Schon ewig wollte ich in die schottischen Highlands, haben mich Bilder dieser wunderbaren Landschaft begeistert. Da klang der Cape Wrath Ultra doch genau richtig: Zu Fuß von Fort William zum nordwestlichsten Punkt Schottlands, dem Cape Wrath. 400 Kilometer in acht Tagen.

Das Abenteuer Cape Wrath Ultra stand für mich im Mai auf dem Programm. Meine Vorbereitung war aufgrund vieler Dienstreisen mäßig, aber immerhin, drei Marathons und ein Ultra (56 Kilometer beim Two Oceans Marathon in Kapstadt) waren dabei. Und ändern konnte ich das alles auch nicht mehr, also auf nach Schottland. Schon vorher gibt es ein Online-Race-Briefing des Renndirektors, besonders die Sicherheitshinweise zu den zahllosen Flussquerungen schüchtern mich ein. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm regnet wie im Vorjahr und ich deshalb eher nur bis zum Knie statt bis zum Oberkörper durchs Wasser muss. Wir werden sehen.

Erste Höhenmeter

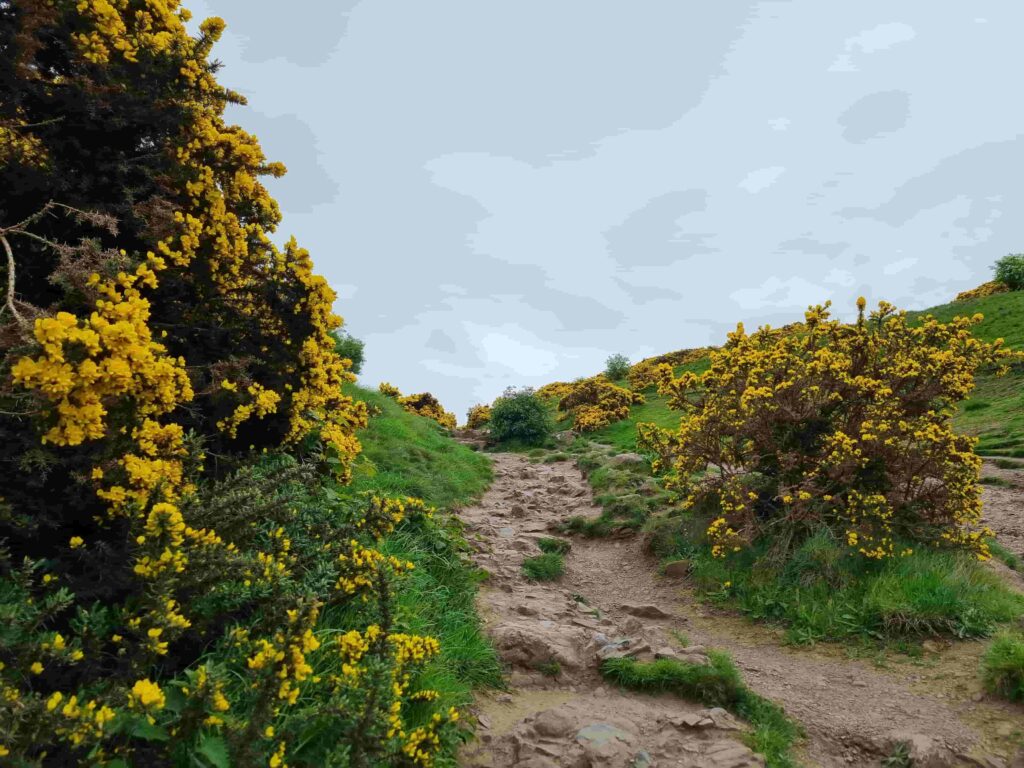

Die ersten Höhenmeter mit schwerem Gepäck gibt es für mich schon in Edinburgh, als die anderthalb Kilometer von der Bushaltestelle zum Hotel durch steile, enge Treppen schweißtreibender werden als erwartet. Um noch einen draufzusetzen, spaziere ich am Nachmittag noch auf den Hausberg der Stadt, Arthur´s Seat. War halt zu hübsch mit der Aussicht, den Farben und dem Trail.

Am Abend trinke ich ein Bier in einem Pub namens „The Last Drop“. Der heißt so, weil hier wenig später auf dem Platz davor Hingerichtete früher immer noch ein letztes Getränk bekommen haben. Das macht Mut.

Am nächsten Morgen fahre ich zunächst nach Glasgow, dann geht es auf die unglaublich schöne Zugfahrt Richtung Norden. Zwar habe ich ausreichend Lesestoff dabei, aber ich schaue die gesamte Fahrt nur aus dem Fenster. Die Landschaft wird immer beeindruckender. Meine Vorfreude immer größer. Der Zug ruckelt langsam, ich fühle mich entschleunigt. Wunderbar.

Fort William ist klein. Ich spaziere zu Fuß zu meinem Hotel, an den für das Gepäck während des Laufs vorgeschriebenen Dry Bags erkenne ich andere Läuferinnen und Läufer, die in den nächsten Tagen dieselben Pläne haben wie ich.

Dank der netten Event-Facebook-Gruppe, die mich in den Wochen zuvor mit zahlreichen Tipps versorgt hat, bin ich an diesem ersten Abend in Fort William mit Gleichgesinnten zum Abendessen verabredet. Sie kommen aus Neuseeland, den USA, den Niederlanden und Großbritannien. Und wir treffen uns in Fort William, um gemeinsam, und doch jede/r für sich, zu einem Laufabenteuer aufzubrechen. Ich liebe das. Der Abend ist kurzweilig, ich genieße ihn sehr.

Der Kompass fällt durch

Am nächsten Tag wird es konkret in zweierlei Hinsicht: Erstens: Startnummernausgabe und Ausrüstungskontrolle. Zweitens: Es schüttet und hört einfach nicht auf. Ich gewöhne mich schon mal daran, nass zu werden. Das ist damit geklärt. Bei der Ausrüstungskontrolle fällt mein kleiner Kompass durch, ich muss einen größeren kaufen. Für 37 Pfund. Die wasserfeste Karte mit allen Tagesetappen sieht einschüchternd aus. Scheint weit zu sein der Weg beim Cape Wrath Ultra. Höhenmeter hat es auch. Abends versuche ich, das Zusammenspiel von Kompass und Karte zu verstehen und trinke ein Bier, um meine Nerven zu beruhigen. Läuft.

Meine Tasche mit allem, was ins Camp transportiert werden soll, habe ich am Vortag schon abgegeben (so einen Luxus hatte ich noch nie, ich muss nicht alles selber tragen wie bei den selbst versorgten Etappenrennen), so dass ich am Starttag nur meinen Laufrucksack und den fast leeren Koffer, der in Fort Williams deponiert wird, zu transportieren habe. Die erste Startwelle trifft sich an der Bootsanlegestelle, aufgeregte Gespräche überall, alle stellen einander vor, wir reden über Ausrüstungsprobleme, zu wenig oder zu viel Training und vor allem darüber, dass es jetzt bitte endlich losgehen soll.

Ein kleines Boot bringt uns ans andere Ufer. Schon aus der Ferne hören wir den Dudelsackspieler, der uns in Empfang nimmt und mit uns zum Start geht. Gänsehaut, mir kommen die Tränen.

Cape Wrath Ultra: Es geht los!

Und dann, endlich, geht es los, mein großes schottisches Abenteuer. 37 Kilometer mit 500 Höhenmetern von Fort Williams nach Glenfinnan, die erste Etappe ist einfach, anfangs flach auf einer Straße. Trotzdem lasse ich es sehr langsam angehen, ich habe die nächsten Tage schließlich noch etwas vor. Langsam ankommen, mich freuen, dass ich gesund hier loslaufen darf. Immer mal wieder komme ich mit anderen ins Gespräch, was dadurch erleichtert wird, dass unsere Startnummern mit Namen und der Nationalität markiert sind. Nach einer Weile läuft Hanno auf mich auf, ebenfalls ein deutscher Läufer und, wie ich bald feststelle, hier nahezu berühmt: Er war der unbekannte Läufer, von dem im Race Briefing die Rede war, der im Vorjahr unterkühlt und ohnmächtig mit einem Helikopter gerettet werden musste. Uff! Wie mutig, ein Jahr später hier wieder am Start zu stehen. Spoiler: Hanno wird mit seinen 61 Jahren der älteste Finisher in diesem Jahr sein.

Nach einer Weile geht es endlich ab von der Straße, rauf auf den Trail und damit so richtig ab in die Natur. Ich beginne, Fotos zu machen, vor allem, als wir direkt an den hübschen und typischen Highland-Rindern mit der tollen Frisur vorbeilaufen…

Wenig später geht es bergauf, ich hole meine Stöcke raus, bekomme zum ersten Mal nasse Füße – rückblickend ist es etwas lustig, dass ich in dem Moment noch dachte, „Mist, da hätte ich aufpassen können!“ Genau genommen waren meine Füße in den kommenden Tagen fast nie trocken, außer nachts im Schlafsack.

Der Hogwarts Express rauscht vorbei

Die Ziellinie an diesem ersten Tag ist wegen einer Brückensperrung nicht im Camp, wir müssen noch ein wenig in die „falsche“ Richtung laufen, nach dem Ziel und der Zeitnahme wieder zurückgehen und werden in Jeeps ins Camp gebracht. Dort erstmal die Camp-Routine finden: Die Zeltnachbarinnen kennenlernen, mir einen Schlafplatz suchen, alles auf sehr engem Raum sinnvoll auspacken und sortieren, zum Fluss und mich waschen, essen, trinken, ausruhen. Später fährt der „Hogwarts-Express“ mit großer Dampfwolke vorbei, schnell zücke ich mein Smartphone und halte den Moment fest.

Wie immer bei solchen Rennen gehen alle früh ins Bett. Für die meisten geht es am nächsten Tag um sieben Uhr oder wenig später los. Ab sieben Uhr darf jeweils gestartet werden, für die langsameren unter uns ist das dann wegen der Cut-Off-Zeiten auch die Startzeit, die schnelleren laufen erst später los. Der zweite Tag hat es gleich in sich: Von Glenfinnan nach Kinloch Hourn haben wir etwa 57 Kilometer mit 1800 Höhenmetern zu bewältigen. Auf dieser Etappe lerne ich, wie hart dieser Lauf, wie anspruchsvoll das Gelände ist. Bergan bin ich immer langsam, das weiß ich. Normalerweise mache ich das bei den Downhills wieder gut. Hier aber versinke ich bergab teilweise so sehr im Schlamm, dass ich mich kaum traue, schnell zu laufen.

Ich hatte vorher schon von den „Bogs“ gelesen. Bog: Sumpf oder Moor. Ich hatte mir das nicht so schlimm vorgestellt. Ist es aber, zumal, wenn man es nicht gewöhnt ist. Die Briten sausen an mir vorbei. Ich erinnere mich, wie Ian, den ich aus einem Lauf in Australien kenne, mich am Abend vor dem Start gefragt hat, ob ich daran gewöhnt sei, in Bogs zu laufen. Nein, bin ich nicht. Nun verstehe ich, warum das schlecht ist. Ich bin so langsam, außerdem so nass und schlammig wie selten zuvor. Im Unterschied zu den schnellen Läuferinnen und Läufern sehe ich nicht vor dem Auftreten, ob und wie tief ich gleich einsinke. Nun gut, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Also weiter!

Ich laufe und gehe mit Hanno, der schneller könnte, aber bei mir bleibt. Immer wieder sind auch andere bei uns, wir lernen Arieh kennen, den einzigen israelischen Läufer im Feld, mit dem ich schon bald, mitten im Sumpf, in einem Gespräch über Yad Vashem und meine Arbeit in Israel bin. Wir lassen diese Themen aber auch bald wieder sein, dafür sind wir schließlich nicht hier.

Es ist anstrengend und alles dauert länger als erwartet, aber es ist auch unfassbar schön. Berge, teilweise sanft hinfließende Hügelketten, Moorlandschaft (ja, die haben Sumpf auf dem Berg!), irgendwann sehen wir auch das Meer. So viel wunderbare Natur auf einmal, was für ein Erlebnis! Die meiste Zeit hält mich diese Schönheit bei Laune, die letzten zehn Kilometer allerdings ziehen sich so sehr, dass ich irgendwann anfange zu schimpfen über diese unendliche Etappe. Ich bekomme schmerzende Blasen, das ist schlecht am erst zweiten von acht Tagen, auch, dass ich mich schwach fühle, ist nicht gut am zweiten von acht Tagen. Ich fluche vor mich hin.

Wunderbare Camps beim Cape Wrath Ultra

Aber irgendwann sehen wir endlich das Camp, ein letzter Downhill, ein paar Meter weiter, dann sind wir da. Waschen, trinken, essen. Viel essen. Normalerweise habe ich auf solchen Etappenrennen abends eine Tüte Trekkingnahrung, in die Wasser geschüttet wird. Hier zaubern die Köche im Cateringzelt jeden Abend ein feines Essen. Ich bin so dankbar. Überhaupt, das Team: Es ist unfassbar, wie gut diese Veranstaltung organisiert ist und wie all die Freiwilligen sich um uns kümmern, uns anfeuern, sich mit uns freuen und mit uns leiden. Ich bin so dankbar, als ich an diesem Abend leicht zerknirscht und eingeschüchtert im Zelt sitze und esse. Dann gibt es Post! Freunde und Verwandte können uns Nachrichten schicken, abends frage ich nach meiner „Ultramail“ und bekomme lange Zettel mit liebe Worten ausgedruckt, von meinen Eltern, meinem Mann, Lauffreunden und -freundinnen, sogar mein Vermieter schreibt mir in die schottische Wildnis. Manchmal passiert es, dass völlig fertige Läuferinnen und Läufer abends ihre Ultramail abholen, sie lesen und anfangen zu weinen.

Der härteste Tag

Der dritte Tag soll der härteste sein, habe ich mehrfach gehört, so wird die Etappe nach Achnashellach mit ihren 68 Kilometern und gut 2400 Höhenmetern auch in der Karte des Veranstalters genannt, obwohl sie nicht die längste ist. Um genau sieben Uhr laufen wir also los, am Tag davor habe ich schließlich gelernt, wie viel länger ich hier teilweise brauche, und heute gibt es ein paar Cut Offs, an denen im Vorjahr viele gescheitert sind. Also los! Vor dem zweiten Checkpoint bei Kilometer 34 wird alles plötzlich so eng, dass wir in einer großen Gruppe wie die Irren einen rutschigen Downhill über Schlamm und Wiesen hinunterstürzen. Ich habe nicht einmal Zeit für ein Foto von den Wasserfällen, über die ich vorher schon gelesen hatte. Keine Chance.

Wir schaffen es rechtzeitig, laufen danach erstmal in Ruhe weiter, essen, trinken. Es wird kälter. Es regnet und wird windig. Es geht bergauf und permanent durch – richtig, Sümpfe. Nicht nur sind meine Füße nass und schlammig, durch das unebene Gelände rutscht die gereizte Haut auch ständig hin und her. Ich habe Blasen. Irgendwann, mitten im Sturm, beginne ich ein Mantra zu singen, nur in meinem Kopf versteht sich, für alles andere fehlt mir die Kraft: „The pain is in your head!“ Wenn der Schmerz nur in meinem Kopf existiert, kann ich einfach immer weitermachen, logisch!

Ich kämpfe mich hinter Hanno und Arieh her. Mir ist kalt, eisig kalt, als ich endlich anhalte, um meine Handschuhe anzuziehen, sind meine Hände schon so kalt, dass ich die Handschuhe kaum über die steifen Finger ziehen kann. Wenig später möchten wir alle gerne mehr warme Kleidung anziehen, müssen dafür aber einen windgeschützten Ort suchen, sonst geht es nicht. Irgendwann finden wir einen Felsen, der groß genug ist, wir versuchen, uns dahinter in Deckung zu bringen und ziehen Regenhose und eine wärmende Zwischenschicht unter die Regenjacke.

Endspurt im Schlamm

Der Tag zieht sich, wir müssen nach dem dritten und letzten Checkpoint, wo wir noch rasch etwas gegessen haben, noch viel bergauf und je höher wir kommen, desto heftiger stürmt es. Es ist absurd. Was mache ich hier? Trotzdem ist die Landschaft aber wieder unfassbar schön, ich schwanke die ganze Zeit zwischen übergroßer Dankbarkeit, hier sein zu dürfen und unflätigem Fluchen. Dann sind wir endlich an dem Punkt angekommen, von dem aus es nur noch bergab bis zum Camp geht. So schnell ich kann, rennen wir den schlammigen Trail hinunter, denn wir nähern uns der 22-Uhr-Marke und damit dem Zielschluss. Einmal falle ich mit sehr viel Schwung in ein Schlammloch, zum Glück passiert nichts, ich sehe halt nur noch schmutziger aus als vorher, nun halt an der gesamten Körperrückseite. Als wir unten ankommen, sehen wir das Camp. Noch eine Flussquerung, die mich zumindest mit relativ sauberen Schuhen ins Ziel laufen lässt, und wir sind da. 21.45 Uhr. Das war hart.

Bis 22 Uhr gibt es warmes Essen, also sofort ins große Zelt und essen, essen ist so wichtig jetzt. Mir ist aber auch kalt, ich bin nass, ziehe mich rasch irgendwo um. Als ich erschöpft nach dem Essen zu meinem Zelt komme, schlafen die Raketen schon – ich hatte noch nicht erwähnt, dass in meinem Zelt die ganzen schnellen Mädels sind, die erste Frau, die zweite Frau, die vierte und fünfte Frau… alle in meinem Zelt), also versuche ich, möglichst leise meine Luftmatratze aufzublasen, mich zu sortieren und in meinen Schlafsack zu krabbeln. Alles tut weh. Meine Blasen pochen. Mist, ich hätte mich noch um meine Füße kümmern müssen! Aber nicht jetzt, ich bleibe einfach im Schlafsack liegen. Morgen. Ich kümmere mich morgen!

Wie es mir weiter erging beim Cape Wrath Ultra? Das lest Ihr sehr bald an dieser Stelle!